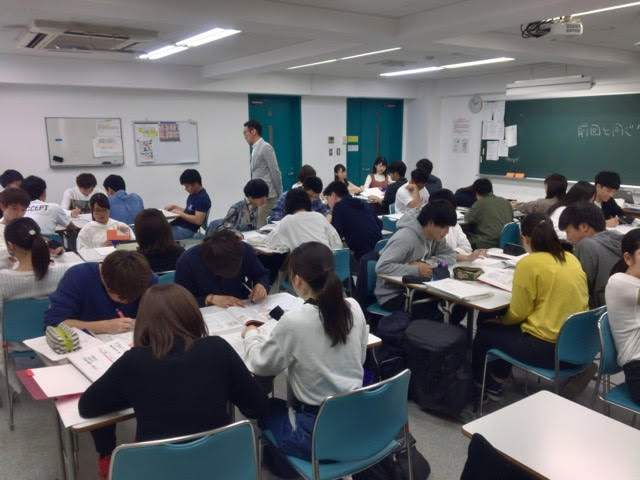

理学療法学科昼間部の3年生が2日間にわたってOSCE(オスキー)を行いました。

OSCE(オスキー)は、日リハが行っている即戦力教育へとつながる取り組みの一つで、医学部などでも行われています。

「OSCEとは」

OSCE(オスキー、Objective Structured Clinical Examination)は、客観的臨床能力試験のこと。 日本の医学部、歯学部、薬学部6年制課程、獣医学部の学生が臨床実習に上がる前に、この試験とCBTの2つに合格することが、臨床実習に進むための条件となる。

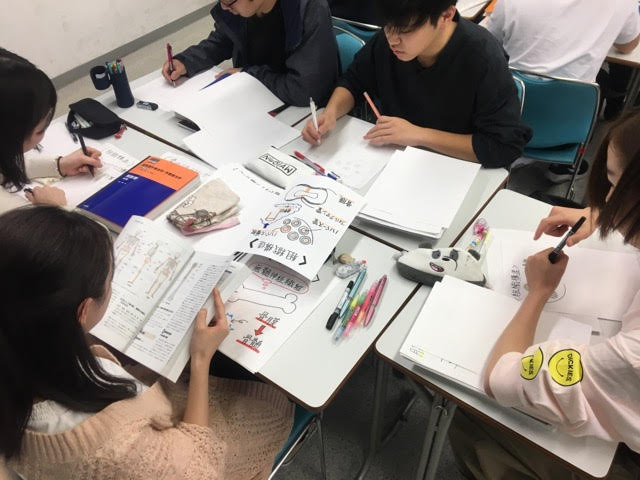

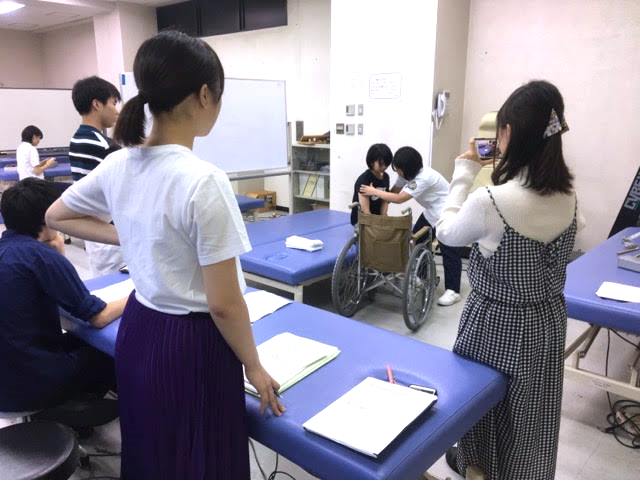

患者役をやっているのは4年生です。OSCE(オスキー)では「客観的に」評価をすることが大切ですので、先生と数名の4年生で評価をしていきます。

4年生は長期実習を何度か経験しているので、その経験を通して得たことを後輩に伝えることができます。

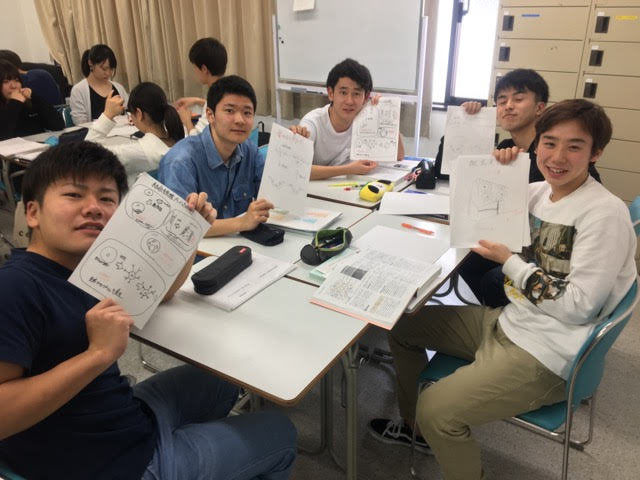

今回のOSCE(オスキー)は2日間にわたって行いましたが、同じことを2回実施するのではなく、1日目・2日目では、対象となる疾患が変わるので、評価する(実施する)内容が変わります。

学生たちは、かなり緊張していて、はたから見ているだけでもその緊張感が伝わってきます。

今は、ほぼ全員の学生がスマホをもっていますので、先輩に頼んで自分のスマホで自分を撮影してもらい、あとで振り返ります。

先生と4年生からは、「良かったこと」もあれば、「もっとこうした方が良い」とったことも、かなり具体的にフィードバックをもらう事ができるので、これからの実習に向けた準備にも大いに役立つことでしょう。

理学療法学科昼間部ではこのOSCE(オスキー)が終わったら、少し間をあけてTAS(Teaching Assystant System)で、さらに実習本番に向けた演習を進めていきます。

このOSCE(オスキー)で感じた緊張感は、TAS(Teaching Assystant System)になればさらに増して、実習に出るときにはもっともっと緊張することでしょう。

ただ、OSCE(オスキー)やTAS(Teaching Assystant System)などの演習を行っていなければ、実習ではさらに何倍も緊張することになりますので、学内の演習を多く行うことは技術面以外にも精神的なメリットがあるのです。

昼間部の3年生は、10月から初めての長期実習(評価実習)に臨むのですが、その前に、いくつかの実践的な実技演習(試験)を通して、自分たちの学んできたことを確認・復習するとともに、着実に実習に向けた準備を進めていきます。

ちなみに、作業療法学科昼間部では、5~6月にかけて、実際に障がいをお持ちの方に学校に来ていただき、実習に向けた演習授業を行っています。そこには卒業生も「TA」として協力してくれています。